人類の始まり〜旧石器時代

この写真は、岩宿遺跡に行った時のものです。日本で最も古い時代が縄文時代という常識を覆し、土器を伴わない時代、つまり旧石器時代が日本にもあることがわかったのです。それを発見したのは相沢忠洋でした。相沢忠洋は、考古学を独自で勉強し常に興味を持って行動していました。だからこそ少しの変化に気づいたのです。ことが歴史的な大発見につながっり、日本の歴史を変えることになったのです。

1 日本列島最古の文化

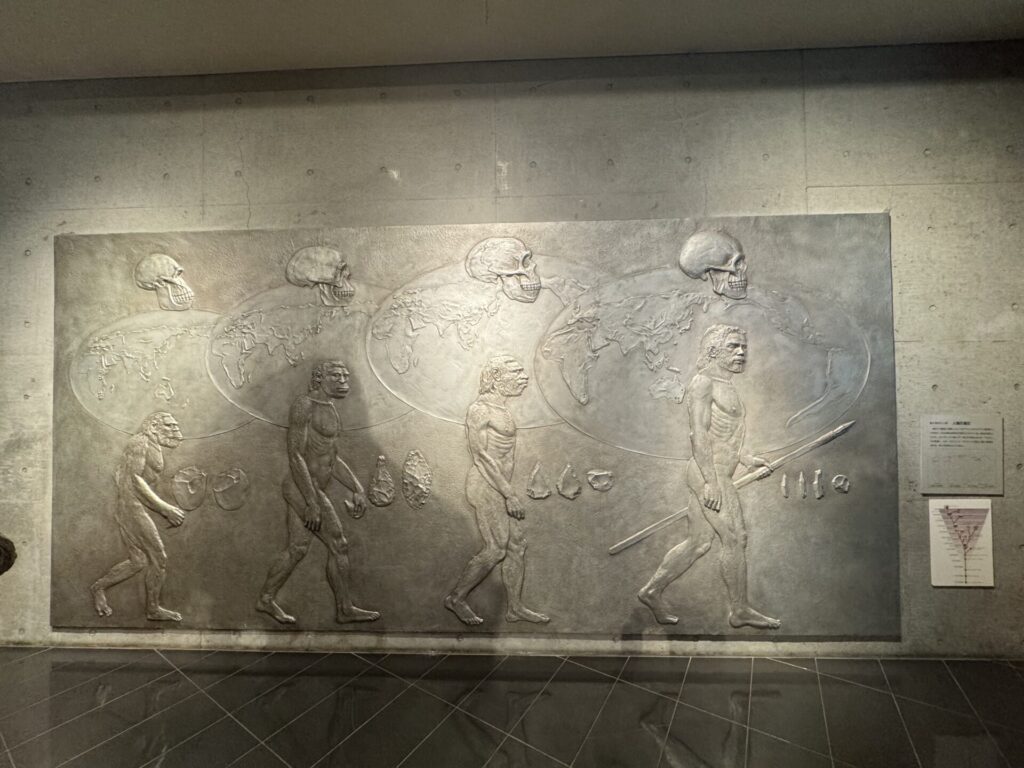

人類の誕生と日本列島への居住

人類の誕生

人類の祖先は、およそ600〜700万年前の中新世後期に人とチンパンジーの共通の祖先から分岐 ⇨ アフリカで誕生

直立二足歩行をはじめて類人猿とは異なる進化を歩む

最初の人類は(a 猿人 )

更新世(地質学(b 原人 )脳の容積が大きい

アフリカ〜ユーラシア大陸

(c 氷河時代 )…氷期と間氷期

(d 旧人 )⇨(e 新人 )…20万年前のアフリカ

二足歩行で手が自由⇨道具を制作⇨260万年前〜ほぼ更新世末まで

どんな道具を使っていたか?

(a 打製石器 )…石を打ち欠いた石器

(b 旧石器時代 )…石を打ち欠いた石器を使っていた時代

(c 新石器時代 )…石を磨いた磨製石器を使っていた時代

どんな特徴があるの?

火の使用、狩猟・採集生活、(a ことば )を使用

約260万年→質学上では、更新世で日本は大陸と陸続き

1万年前→氷河期では海面が下がり(100m以上海面が降下)

北方からマンモス・ヘラジカ

南方からナウマンゾウ(長野県野尻湖から化石が発見)・オオツノジカ

日本人の形成と人骨

人類の誕生は約700万年前(猿人⇨原人⇨旧人⇨新人)

化石人骨(日本)

1万8000年前:港川人・白保杵根田原洞穴で発見された人骨(沖縄県)⇨新人

1万4000年前:浜北人(静岡県)…新人

明石原人:兵庫県明石市(1931年に発見)原人ではなく新人の可能性が高い

(2)日本の旧石器時代

相沢忠洋

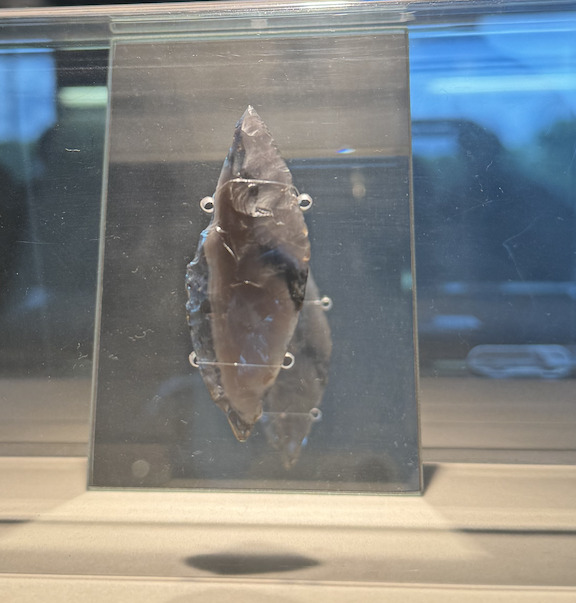

黒曜石

2〜3万年前

岩宿遺跡(群馬県)…1946年、相沢忠洋が関東ローム層から打製石器を発見

1949年、確認

打製石器の種類

打撃用…握槌(握斧)・楕円形石器・石斧(伐採・土掘り具としても使用)

局部磨製石斧(日本特有の可能性が高い)

切断用…石刃・ナイフ形石器

尖頭器…ナイフ形石器の石槍の先端に付ける

埋込用…細石器(末期頃に細石刃を木・骨の柄に数個埋め込んで使用)

住居…テント式の小屋・洞穴・竪穴住居(大阪のはさみ山遺跡)

生活…落し穴や槍などを使った狩猟、炉がある

縄文時代

縄文時代は、今から約15000万年前〜2500年前まで、約1万年間続いた時代です。この時代は、貧富の差はなく、農耕牧畜は始まっていません。黒曜石の分布などから広く交易が行われていたと考えられています。住居は、竪穴式で家の中で火を燃やしていました。煙を逃す煙突もあります。磨製石器を刈り、動物の皮などもはいでいました。縄文時代の晩期には、水稲耕作も始まったと考えられています。

2 縄文時代の社会と文化

- 縄文文化の成立

- 地質学上では、(a 完新世 )(約1万年前〜現在)

約1万年前

氷が溶けて海面が上昇⇨大陸と切り離され日本列島が形成

大型動物が絶滅し、中小動物(ニホンシカ・イノシシなど)が増加

針葉樹林に変わり、東日本では落葉広葉樹林・西日本では照葉(常緑広葉樹林が拡大)

※考古学上では縄文時代(約15000年前〜約2500年前)

(放射性炭素年代測定法などで年代を測定)

縄文時代は、磨製石器・土器・弓矢の使用が特徴で新石器時代に属する

(農耕・牧畜はまだない・貧富の差もない)

〜このころ、人々は狩猟・漁労・採取を中心とする生活〜

② 磨製石器…大型の磨製石斧(木材の伐採)・石皿・すり石(木の実の粉化)・

石匙(動物の皮をはぐ)石錘(魚網のおもり)

(a 尖頭器 )(主に打製、矢の先端に付ける(b 石鏃 )を作成

⑵ 縄文時代の生活と習俗

- 集落 (a 竪穴住居 )…(床が地面よりも低い、内部に貯蔵穴など)

- (b 貝塚 )…ゴミ捨て場

環濠集落・馬蹄形集落(中央広場を持つ・千葉県の貝の花貝塚など) - 三内丸山遺跡(青森県) 前中期の大集落で、大型掘立建物などが出土

- 交易:黒曜石 長野県の和田峠・神津島・北海道の白滝・熊本県の阿蘇山など

サヌカイト 大阪・奈良両府県境の二上山

- 社会:共同墓地 身分の差・貧富の差はない

- 信仰:(aアニミズム )…あらゆる自然物や自然現象に精霊がやどる信仰

呪術的風習:(a 土偶 )…女性像が多く形作ったもの

(b 石棒 )…男性を表現したもの

抜歯(成人の通過儀礼?)

(c 屈葬 )…四肢を折り曲げて埋葬・一般的には土坑葬

環状列石 大湯遺跡(秋田県)など

- 有名な貝塚

夏島貝塚(神奈川県) 早期、漁労活動を示す釣針(骨製)が出土

加曽利貝塚(千葉県) 中後期、国内最大の貝塚

鳥浜貝塚(福井県) 縄文人のタイムカプセルと呼ばれ、丸木舟、糞石など出土

ヒョウタン・エゴマ・ゴボウ・シソの栽培が確認

大森貝塚(東京都)1877年にアメリカ人のモースが発見・日本考古学発祥の地

津雲貝塚(岡山県)後晩期、170体余りの人骨が出土

⑦ 日本人の起源

日本人…古モンゴロイド(南方アジア人)⇨縄文

(新モンゴロイド(北方アジア人)との混血)⇨弥生人の順に形成

日本語…アルタイ語系?

(c 骨角器 )(動物の骨などを加工・釣針・銛・やす)

採集⇨クリ・ドンクリ・クルミなど、石皿ですりつぶす

縄文土器や磨製石器などを使用し竪穴住居や貝塚を造営する。

土偶・石棒・抜歯・屈葬などの風習

- 道具…(a 縄文 )土器 … 貯蔵容器や煮炊き

⇨ 縄文土器を使っていた文化…(b 縄文 )文化

特徴:黒褐色・厚手が特徴

用途:植物性食物の煮沸・調理

縄文時代の分類…縄文土器の形式から6期に分類

B.C. 11000: 草創期(〜B.C8000ころまで)・丸底深鉢形(豆粒文土器・隆起線文土器・爪形文土器・無文土器)

B.C. 8000 : 早期(~B.C.4000ころまで)・尖底深鉢形(尖底土器)

B.C. 4000 : 前期(~B.C.3000ころまで)・平底深鉢形

B.C. 3000 : 中期(~B.C.2000ころまで)・平底深鉢形(火炎土器)、甕形環濠集落が造営・貝塚

B.C. 2000 : 後期(~B.C.1000ころまで)・土瓶型(注口土器)

B.C. 1000. : 晩期(~B.C.500ころまで) ・亀ヶ岡式土器…洗練された文様で亀ヶ岡遺跡(青森県)などから出土・水稲耕作が始まる

弥生時代

ここは、有名な登呂遺跡です。右には、祭殿、左には竪穴住居が見られます。縄文時代の晩期には稲作が始まり、弥生時代には水稲耕作が広がっていきます。この米の余剰から身分と貧富の差が始まり、有名な卑弥呼もこの弥生時代に登場しました。また、金属器も伝わり青銅器は祭器に鉄器は主に武器に使われはじめました。この時代には、邪馬台国の場所、日本人の騎馬民族説など多くの論争が続いていて、とても魅力的な時代です。次に続く古墳時代もとても魅力的な時代です。

弥生時代の社会と文化

弥生文化の成立

B.C.4世紀 大陸から(a 水稲耕作 )と(b 金属器 )(鉄器・青銅器)が伝わり、

(c 弥生 )土器が使われた⇨(d 弥生 )文化

B.C.250年頃には、東北地方北部まで稲作が到達していたことが青森県砂沢遺跡(東日本最古の水田跡)により判明

弥生土器が作られ、稲作では石包丁・木鋤・木鍬が用いられる。

各地に高床倉庫・環濠集落が出現

〜収穫物(富)をめぐり貧富・階級差が生まれ、争いが繰り返された結果、首長の登場により各地に小国(=クニ)が成立

稲作伝来の背景 中国大陸農耕文化(B.C.6500〜B.C.5500頃・今から7000〜8000年前)、その後も生産技術が発展

統一国家の形成

秦(B.C.221〜B.C.206)

漢 前漢(B.C.208〜A.D.8)後漢(25〜220)

水稲農耕の伝播のルート 朝鮮半島南部⇨九州北部(約2500年前)⇨西日本⇨東日本(九州に直接伝播したとする説もある)

北海道では続縄文文化(狩猟・採集・漁労 7世紀以降には擦文文化やオホーツク文化が成立)

沖縄(琉球諸島)では、貝塚文化が続く(貝の採集や漁労を中心)

考古学 弥生時代(B.C4世紀〜A.D3世紀 前期・中期・後期)・鉄器時代

1884年に本郷弥生町(東京都文京区弥生)の向ヶ丘貝塚(弥生町遺跡)で弥生土器を発見

- 水稲農耕

(a 湿田 )…前期の水田(水はけが悪く、ぬかるんでいる田)

(b 乾田 )…中後期(水はけがよく収穫量が多い田)

籾の直播・田植え(岡山県の百聞川遺跡)

木製農具(鋤・鍬・田下駄・大足・田舟・木臼・堅杵)

磨製石器(磨製片刃石斧)石包丁で稲穂刈り

⇩ 鉄製工具(斧・刀子・やりがんな・など)

鉄製農具(鋤・鍬・鎌の刃先) 乾田の開発に貢献

(c 高床倉庫 )…収納庫の役割

- 弥生土器:赤褐色・薄手・硬質・高温焼成が特徴

甕(煮炊き用)・壺(貯蔵用)・高杯・鉢(盛り付用)甑(米を蒸す)

⑵ 弥生時代の生活と習俗

金属器…青銅器と鉄器

青銅器

青銅製祭器の分布(3つの文化圏)

(a 銅鐸 )…近畿中心:農耕生産の安定や集団の繁栄を願う

平形銅剣 瀬戸内海中部中心

(b 銅矛 )・(c 銅戈 ) 九州北部中心

(神庭)荒神谷遺跡(島根県)銅剣358本・銅矛16本・銅鐸6点が出土

加茂岩倉遺跡(島根県)銅鐸39点が出土鉄器 鉄製農具・(d 鉄製 )工具などの実用品

⇨石器は消滅に向かう

機織 紡錘車(繊維によりをかけて糸に紡ぐ道具)の利用

② 水田遺構の遺跡

縄文晩期〜弥生前期 菜畑遺跡(佐賀県)

縄文晩期〜弥生初期 板付遺跡(福岡県)

弥生前期 砂沢遺跡(青森県) 遠賀川式土器

弥生前期 立屋敷遺跡(福岡県)

弥生中期 垂柳遺跡(青森県) 遠賀川式土器・稲作の北限

弥生後期 登呂遺跡(静岡県) 矢板で仕切った畦畔

弥生後期 山木遺跡(静岡県)

③集落(集落間の対立と抗争を背景とした集落の防衛)

環濠集落

唐古遺跡・鍵遺跡(奈良県)・吉野ヶ里遺跡(佐賀県)

池上曽根遺跡(大阪府)・大塚遺跡(神奈川県)・原の辻遺跡(壱岐島)

高地性集落 紫雲出山遺跡(香川県)

④ 墓制(集落近くの共同墓地に葬る)

甕棺墓・支石墓(北九州) 須玖岡本遺跡(福岡県)

土壕墓・木棺墓(近畿)・箱式石棺墓(西日本)・伸展葬

(a 方形周溝墓 )(近畿〜東日本)…周囲に溝を回らす構造

首長墓の出現⇨貧富・身分差の発生

甕棺墓の副葬品は銅鏡・銅剣・銅矛など中国製青銅器

墳丘墓:楯築墳丘墓(岡山県)・吉野ヶ里墳丘墓(佐賀県)

四隅突出墳丘墓(山陰・北陸)