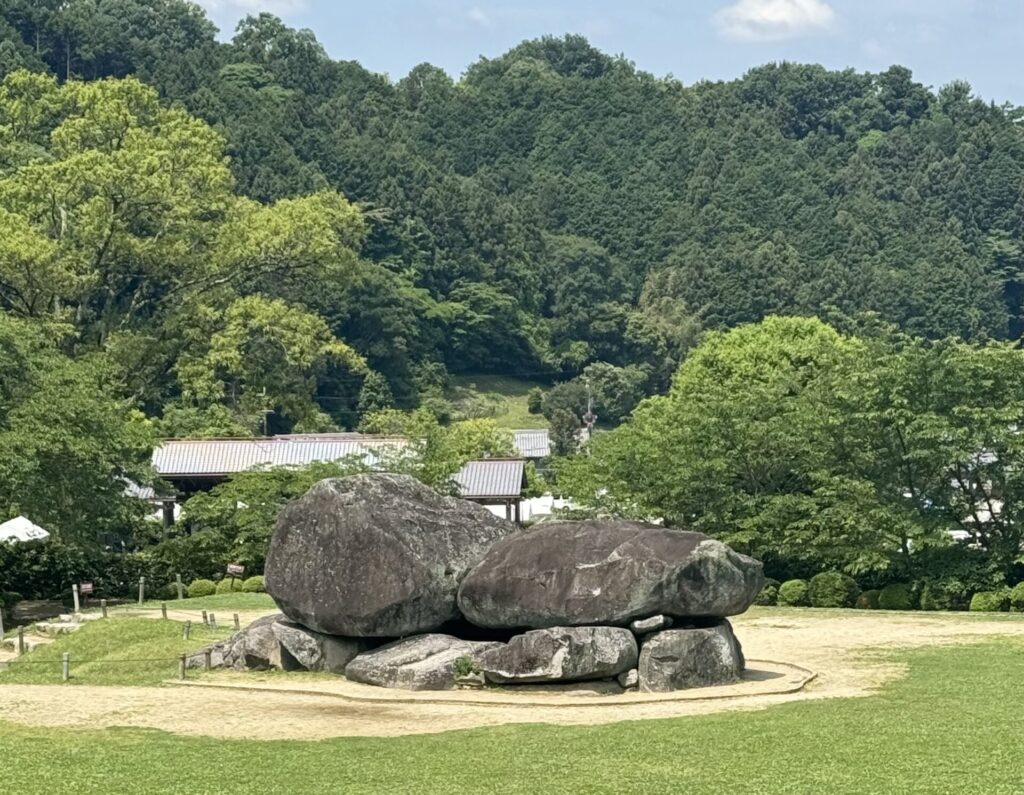

これは、蘇我馬子の墓と言われている石舞台古墳です。ここに見えるのは石室です。かつては、この上に土があり、一般的な古墳の形(円墳)をしていたようです。その土がなんらかの原因でなくなり、石室だけが残ったのです。蘇我馬子というと、厩戸王(聖徳太子)と共に政治を行ったことでも有名です。また、日本最古の伽藍配置のある飛鳥寺を建てたことでも有名です。その本堂の中にある飛鳥大仏も日本で一番古い鋳造大仏です。見るところ満載な明日香地方です。

- ヤマト政権と中国・朝鮮

中国 魏 ⇨ 晋(西晋) 匈奴の侵入により滅亡 ⇨ 東晋

五胡十六国時代(304〜439)

南北朝時代(439〜589)

北朝…北魏以降の5王朝

南朝…宋以降の4王朝

隋の統一(589)

- 朝鮮半島

北部…(a 高句麗 )…楽浪郡を滅ぼす(313)

南部…馬韓諸国⇨(b 百済 )の統一(345頃)

辰韓諸国⇨(c 新羅 )の統一(356頃)

弁韓諸国⇨(d 加耶 )(加羅)諸国

日本書紀には「任那」と表記

③ ヤマト政権の朝鮮半島出兵

369 年 :〜倭、朝鮮に出兵し、加耶(加羅・任那)を支配下に置く〜

加耶へ進出 鉄資源の獲得が目的

高句麗(a 好太王 )の碑(広開土王)…倭国と高句麗の交戦を記す

高句麗の都は丸都 …4世紀後半〜5世紀はじめ

391年:倭、百済・新羅軍を破る?(高句麗好太王碑文)

3 ヤマト政権の展開と統治の進展

- ヤマト政権の発展と古墳の変貌

石上神社七支刀(奈良県) 369年、百済王の世子から倭王に贈られる

①(a 倭の五王 )中国南朝に朝貢 『(b 宋書 )』(c 倭国伝 )に記述

目的…高句麗に対抗し、朝鮮半島南部を支配下におく

五王…讃・珍・済・興・武

済は允恭天皇、興は安康天皇、武は雄略天皇と推定

武は「獲加多支鹵大王」に推定

この太刀(73.5センチ)は埼玉県稲荷山古墳から出土したものです。太刀にきざまれている文字は、「獲加多支鹵大王」と刻まれています。「ワカタケル大王」と読み、倭の五王である雄略天皇が有力です。実際には、表に57文字、裏に58文字が刻まれています。国宝に指定されていますが、私が見た時は、レプリカが展示されていました。この剣には「辛亥」とあり西暦471のことを指します。このことから5世紀にはヤマト政権の勢力が関東にまで及んでいたことを表しています。

稲荷山古墳出土鉄剣と江田船山古墳出土鉄刀に記載

478年:倭王武が宋の順帝に上表文を奉る

…宋の皇帝から安東大将軍に補任される

6世紀初め:ヤマト政権に反抗した(d 筑紫国造磐井(磐井の乱) )が新羅を打ち破る

⇨ 政権が強くなる

これはキトラ古墳です。古墳時代も晩期になると巨大古墳から小さな円墳になっていきます。それは、ヤマト政権の統一が進み、権力を誇示する必要がなくなったと考えられます。(7世紀末〜8世紀初頭)

これは、キトラ古墳の石室です。石室には、四神、十二支、天文図などが描かれます。四神とは、青龍・朱雀・白虎・玄武です。正面に見えるのは、玄武です。玄武とは、亀と蛇を一つにした形の守護神です。

6世紀以降の古墳は直径、一辺が10メートル前後の(e 円墳 )や(f 方墳 )

十数基〜100基程度の(g 群集墳 )近畿中部をのぞいた前方後円墳は縮小

石室…(h 横穴式石室) 装飾品…(i 須恵器 )・(j 土師器 )も加わる

石室は、こんな感じで埋葬されていたようです。

ヤマト政権の時代に、このような騎馬に乗り武器を携えた兵士がいたことに驚きました。

- ヤマト政権の支配体制

(a 氏姓制度 )…氏と姓による政治制度

(b 氏 )…ヤマト政権を構成する豪族の血縁関係をもとにした集団

氏の構成 (c 氏上 )(首長・代表者)・氏人(一般構成員)

氏の名

地名:平群・巨勢・蘇我・葛城

職業名:大伴・物部(軍事担当)・中臣(祭祀担当)

(d 姓 )…ヤマト政権内での地位を示す称号で、大王が氏に与える

臣… 近畿の有力豪族 蘇我・葛城・平群

その中で有力なもの…(e 大臣 )

地方の伝統的豪族 吉備・出雲

連…特定の職能で仕える有力豪族(大伴・物部・中臣)

その中で有力なもの…(f 大連 )

君:地方の有力豪族(筑紫・毛野)

直:5〜6世紀ごろに服属した地方豪族・渡来人(河内・東漢)

造:部民を統率する豪族

首:地方の小豪族・部民統率者

史:村主 渡来人

- 支配機構

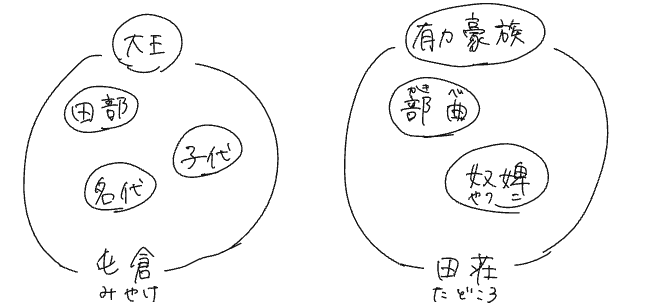

ヤマト政権の支配機構は少し複雑です。考え方は

大王グループは、屯倉という直営地があり、屯倉の土地を耕作民として耕しているのが田部、グループ内には名代・子代という直属民がいます。

有力豪族グループは、田荘という直轄地があり、田荘の土地を耕作民として耕しているのが部曲で、奴婢という奴隷を従えています。

ヤマト政権の首長→大王

国政担当→大臣・大連(臣・連の最有力者)

実務分担→ (a 伴造 )((b 伴 )・品部を率いて朝廷に奉仕)

地方支配→ (c 国造 )・(d 県主 )・(e 稲置 )

私地私民

朝廷:直轄地 (f 屯倉 ) (耕作を行うのは田部、国造の管理)

直属民:(g 子代 )・名代

豪族:私有地 (h 田荘 )

私有民:(i 部曲 )・ヤツコ(奴婢)