日本史探究・定期試験・大学受験に役立つ鎌倉歴史散歩

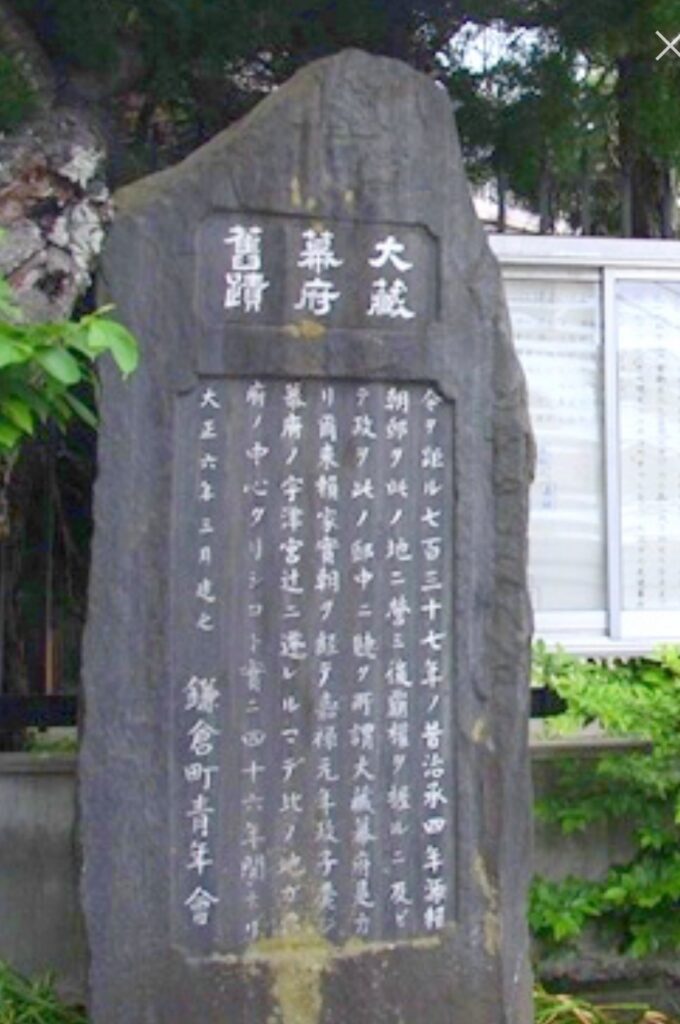

(1)鎌倉幕府成立

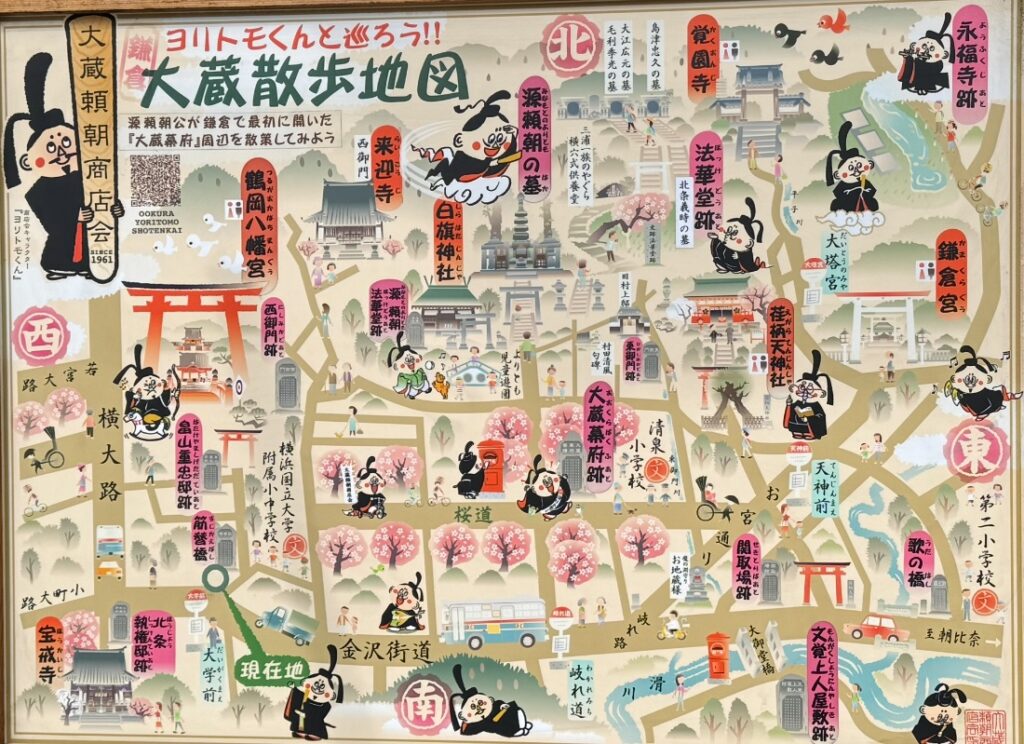

先日、鎌倉を散策してきました。いろいろと見て回りましたが、ここでは、歴史を学習する上でのポイントも中心にブログでわかりやすく散策していきたいと思います。

鶴岡八幡宮で式典を終えた源実朝は、この階段の途中にある銀杏の陰に隠れていた源頼家の子である公暁によって殺害されました。

※(a )〜は、定期試験・大学入試に必要な基本歴史用語です。

1 平氏政権への反発

「平氏でなければ人でない」という言葉が表しているように、平安時代末期には平氏が全盛をほこっていました。しかし、平氏政権に対しては不満が溢れていました。貴族・大寺院・地方武士たちが平氏に対して平氏を打倒しようと動き出したのです。

治承・寿永の乱(1180〜85)が起きます。

背景:平氏に対する貴族・大寺院・地方武士団の不満

1177年:(a 鹿ヶ谷の陰謀 )が起きるが、藤原成親・俊寛・西光の平氏打倒計画が露見し処罰されました。

1179年:平清盛は後白河法皇を幽閉、反対派貴族を解任

1180年:外孫の安徳天皇が即位

1180年:( b 以仁王 )(後白河方法の皇子)の平氏追討の令旨を全国の源氏を中心に送りました。

それを受け源頼政が挙兵したが、宇治で戦死しました。以仁王も戦死。その後、内乱が全国化しました。

2 源頼朝の挙兵(平治の乱)

源頼朝の父である源義朝は、平氏によって京都鴨川の河原に追い詰められ、愛知県美浜町野間で最迎えましたた。

父とはぐれた源頼朝は、平氏に囚われましたが、命は助けられ伊豆韮山蛭ヶ小島に流されました。そこで北条政子と結ばれ、北条氏の力を得ました。

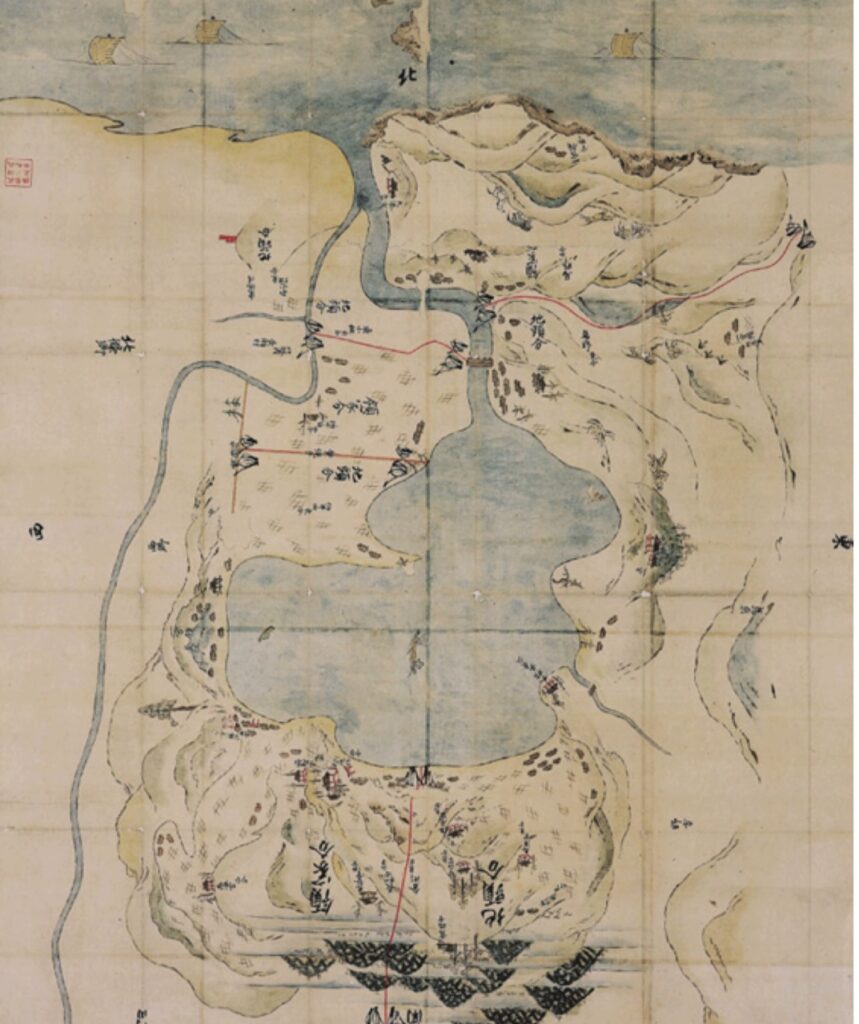

石橋山で挙兵しましたが、その数300騎あまりでした。敵の数は2000とも3000とも言われていますが、敵の梶原景時に発見され、これまでかと思われたが見逃され真鶴から千葉へ渡りました。千葉に渡った頼朝は、軍勢を拡大しながら鎌倉に入り鎌倉幕府の仕組みを整えていきました。

源頼朝の挙兵:関東の国衙を掌握し、荘園・公領支配

武士の所領の支配権を保障して主従関係を結び、御家人へ

1180年:( c 侍所を設置 )御家人の統率・和田義盛を別当

1183年:後白河法皇「寿永二年十月宣言」 東国支配権を承認

1184年:公文所:(後、( d 政所 ) に改める)・大江広元

大江広元の墓は、鶴岡八幡宮から歩いて約30分ほどのところにあります。

問注所を設置・三善康信

1185年:守護・地頭の設置…軍事警察権の全国化・源義経の探索・追討を名目

( e 兵糧米 )(段別5升)の微収権、翌年撤回・在長官人の支配権

1189年:奥州平定:義経隠匿を口実に奥州藤原氏(藤原泰衡)を滅ぼす

1190年:頼朝上洛、権大納言・右 近衛大将に就任(すぐ辞職)

1192年:頼朝・征夷大将軍に就任(後白河法皇の死後、御鳥羽天皇による)

日本史探究・定期試験・大学受験に役立つ鎌倉歴史散歩

(2)鎌倉幕府の仕組み

公暁が身を潜めていた大銀杏は、倒れてしまいました。現在は、残った根から出た新芽が成長しています。

鎌倉幕府の仕組みをまとめてみました。

※(a )〜は、定期試験・大学入試に必要な基本歴史用語です。

守護・地頭と御家人(鎌倉幕府の支配機構)

中央:

(a 侍所 )…御家人の統制、初代別当は( b 和田義盛 )(東国御家人)

(c 政所 )…一般政務・財政・初代別当は(d 大江広元 )(下級官人)

(e 問注所 ) … 裁判事務、初代執事は三善康信(下級官人)

地方:守護:各国一人、京都大阪の大番役の催促・謀反人・殺害者の逮捕

基本職務を総称して(f 大犯三カ条 )

当初は、惣追捕使や国地頭と呼ばれました

在庁官人の支配(東国では国衙の行政事務を継承)

地頭:荘郷地頭

荘園・公領ごと、当初は謀反人所領に限定→全国化、御家人から任命

職務:土地管理、年貢徴収・納入、治安維持

京都守護(1185):京都の警固/承久の乱後は六波羅探題

鎮西奉行(1185):九州の御家人統率/蒙古襲来後には鎮西探題

奥州総奉行(1189)奥州の御家人統率

朝廷と幕府

御家人制

御家人:将軍と主従関係を結んだ武士のことで、名簿を奉呈して臣従を確認

封建制度

( g 御恩 )

本土安堵:御家人の先祖伝来の所領支配権を保障

新恩給与:御家人に功に応じて新たな所領を与える

( h 奉公 )

軍役:戦時に出陣・参戦

京都大番役:内裏や院御所の警備を交代で担当

鎌倉番役:鎌倉の将軍御所の警護を交代で担当

関東御公事:将軍や幕府に対する政治的負担(将軍御所修造費など)

朝廷と幕府

二元支配

朝廷:国司を任命し、全国の行政を統括

有力貴族・大寺社は荘園領主として土地の収授権を掌握

幕府:守護・地頭を任命し、全国の治安維持(後に現地支配を強化し、公武対立)

新制:10世紀以降に朝廷が制定した法令の呼称

議奏公卿:親幕派を朝廷の中枢に置き、幕府の意向を反映/九条兼実

幕府の経済的基盤:荘園公領制に立脚(公家政権と同様)

( k 関東御領 ):荘園、平家没官領500余カ所など

( l 関東御分国 ) : (関東知行国) 将軍の知行国、最大9カ国

日本史探究・定期試験・大学受験に役立つ鎌倉歴史散歩

(3)承久の乱

北条氏の台頭と承久の乱

源頼朝と義経との関係は、よく知られています。義経は戦の天才として知られ、平氏を壇ノ浦で滅ぼしました。屋島の合戦は、中学の国語の教科書に出てくる「扇の的」で取り上げられています。

その後、二人は不仲となり、(原因の一つに梶原景時と義経の不仲があり、景時が頼朝に義経の身勝手な行動を報告しましたが、その後、殺害されました。)義経は後白河法皇から「頼朝追討」の院宣を得ましたが、逆に頼朝に追われ諸国を家臣と逃げました。(弁慶の勧進帳が有名)そして、奥州で藤原泰衡によって平泉の「持仏堂」で妻子を差し殺し、自らも自害しました。現在の高館には義経堂があり、松尾芭蕉が「夏草や兵どもが夢の跡」と詠んだことでも有名です。こちらも国語の教科書で「奥の細道」で取り上げられています。

※実際の高館は、北上川の侵食をうけて失われたと考えられています。

※(a )〜は、定期試験・大学入試に必要な基本歴史用語です。

北条氏の台頭

将軍独裁体制が終焉し、御家人主導の政治を志向する

源頼朝の死(1199)後、2代将軍(a 源頼家 )の親裁権停止

13名の合議制:有力御家人の北条時政・梶原景時・比企能員・和田義盛ら

有力御家人による幕府の主導権争い

江ノ電の和田塚駅からすぐのところに和田塚があります。北条義時との戦い(和田合戦)で亡くなった和田一族を埋葬したと伝わっています

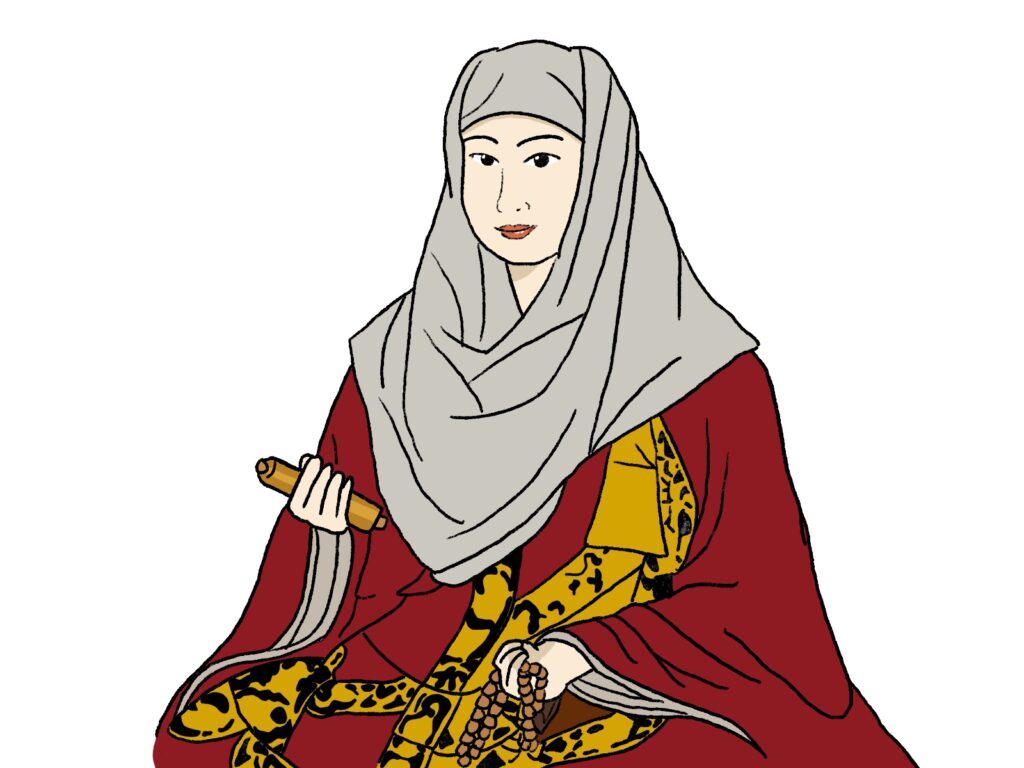

承久の乱

源実朝が暗殺された後に、後鳥羽上皇は全国の武士に対して「北条義時追討」の院宣を出しました。これに対して鎌倉幕府は、北条政子の有名な演説があります。御家人たちの前で、「御家人に対して行なった頼朝公のおかげで生活が豊かになった。その恩は山よりも高く、海よりも深い。もし、朝廷側の味方をするなら、自分を殺してから京都に向かいなさい」と言い放ち、御家人たちは涙を流して一致団結してわずかな期間で朝廷軍を倒したのです。

背景:後鳥羽上皇による院政の強化(朝廷の勢力挽回をはかる)

広大な皇室領荘園の集積

(b 西面の武士 )(上皇直轄郡)の設置朝幕関係の不安定化

源氏将軍の断絶:3代将軍( c 源実朝 )を公卿が殺害(1219)

幕府からの皇族将軍招聘を後鳥羽上皇が拒否

藤原(九条)頼経を4代将軍に迎える(摂家将軍)

長江・倉橋両荘の地頭罷免を上皇が要求したが、幕府が拒否

経過:朝廷側:後鳥羽上皇の挙兵/北条義時の院宣(1221)

幕府軍側

東国御家人を結集

北条泰時(義時の子)・時房(義時の弟)軍を上京させて乱を鎮圧

泰時(義時の子)・時房(義時の弟)軍を上京させて乱を鎮圧

乱後の幕府の措置

仲恭天皇が廃位し、後堀河天皇が即位

3人の上皇配流

後鳥羽上皇は隠岐、( d 順徳 )上皇は佐渡、( e 土御門 )上皇は土佐

上皇方の武士・貴族の所領を没収(3,000余カ所)し、その地に地頭を任命

新補率法:給与保障の基準(得分の少ない場合に適用)

内容:田地1町につき1町の給田

反別5升の(f. 加徴米 )

山川からの収益の半分

新補率法が適用された地頭を新補地頭という

(g 六波羅探題 )を設置:朝廷の監視、京都の警備、尾張以西の御家人統括

長官に北条泰時(北方)・時房(南方)

乱の影響

幕府の影響力が畿内・西国に拡大

二元的支配の変化:幕府優位となり、皇位継承・朝廷の政治に干渉

日本史探究・定期試験・大学受験に役立つ鎌倉歴史散歩

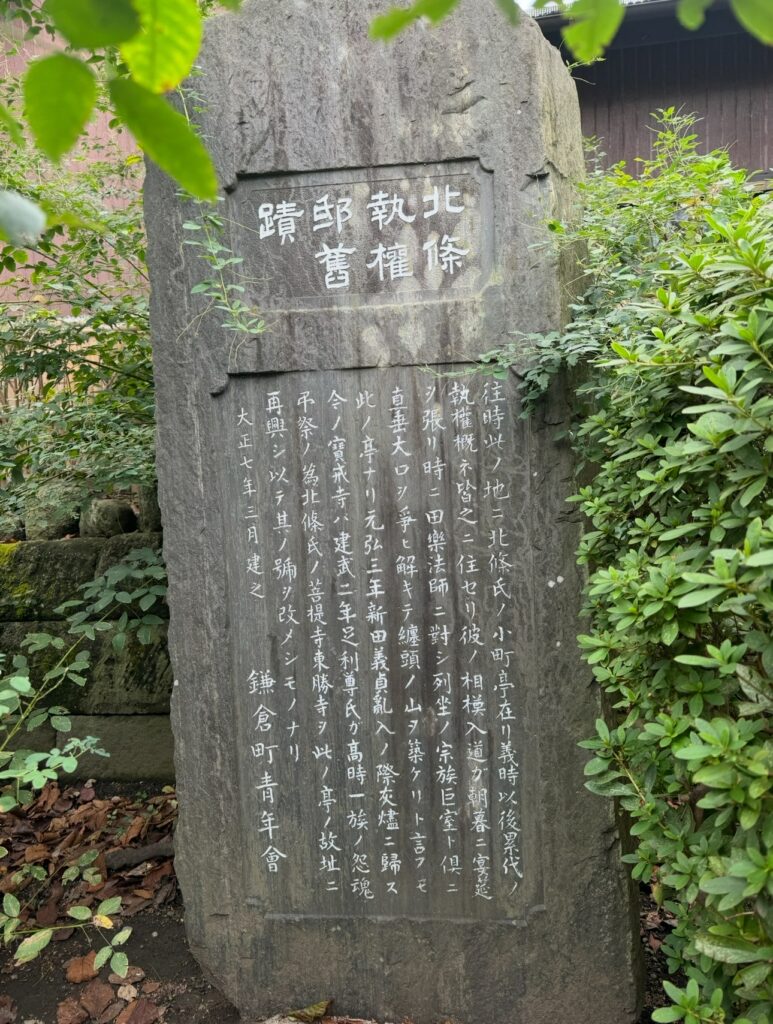

(4)執権政治

源氏が三代で滅んだ後は、北条氏が執権の地位を独占して政治を行いました。初代の執権は北条義時・政子の父である北条時政です。北条氏は、和田氏、三浦氏などの有力御家人を滅ぼし、義時の時に起こった承久の乱に勝ち執権の地位を徐々に確立し代々受け継がれていきました。

三代執権北条泰時の時には、御成敗式目を制定し、五代目の時頼の時に引付衆をおきました。このころに、執権の地位が確立しました。

※(a )〜は、定期試験・大学入試に必要な基本歴史用語です。

北条義時(2代執権)

大田文の作成(1223):諸国の守護を通じた一国内の荘園・公領の土地調査

北条泰時(3代執権)

合議制の確立

(h 連署 )を設置(1225) 執権の補佐/初代は北条時房

(i 評定衆 )を設置(1225)

重要政務の評議決定・訴訟の裁決

有力御家人や政務練達者を任命 当初11名

( j 御成敗式目 )(貞永式目)を制定 51ヵ条 公平な裁判の基準

制定:1232年

背景:御家人間や御家人と荘官・荘園領主との紛争増加

根拠:道理(武士社会の慣習・道徳)、先例(頼朝以来の慣例)

内容:守護・地頭の任務と権限、幕府の裁判手続き、所領の権利

適用:幕府の勢力範囲内/公家法・本所法との併存

幕府勢力の伸長に伴い影響拡大

意義:武家法の根本法典となり、室町幕府の法令や分国法に影響

追加:以後は必要に応じて式目追加として発布

得宗権力の確立

得宗とは、北条氏の後継の血筋のことです。つまり、北条氏のトップで鎌倉幕府のトップです。こちらは、北条氏の血のつながりです。執権は鎌倉時代の役職の名前で将軍を補佐する仕事をしています。鎌倉時代の将軍は、名目的なものなので、政治の権力は北条氏が握っていました。

鎌倉幕府が滅んだ後、得宗であった北条高時の遺児北条時行が諏訪頼重に育てられ、中先代の乱を起こしました。北条時行は一時鎌倉を奪回しましたが、得宗という名があったからこそ、鎌倉幕府再興を願う人々が北条時行に期待しの彼の元に集結したのです。

北条時頼(5代執権)

北条氏の地位確立・御家人保護に努力・反対勢力の排除

前将軍藤原頼経を京都に送還し、藤原頼嗣(5代将軍)を廃位

宗尊親王(後嵯峨天皇の皇子)を擁立(皇族将軍)

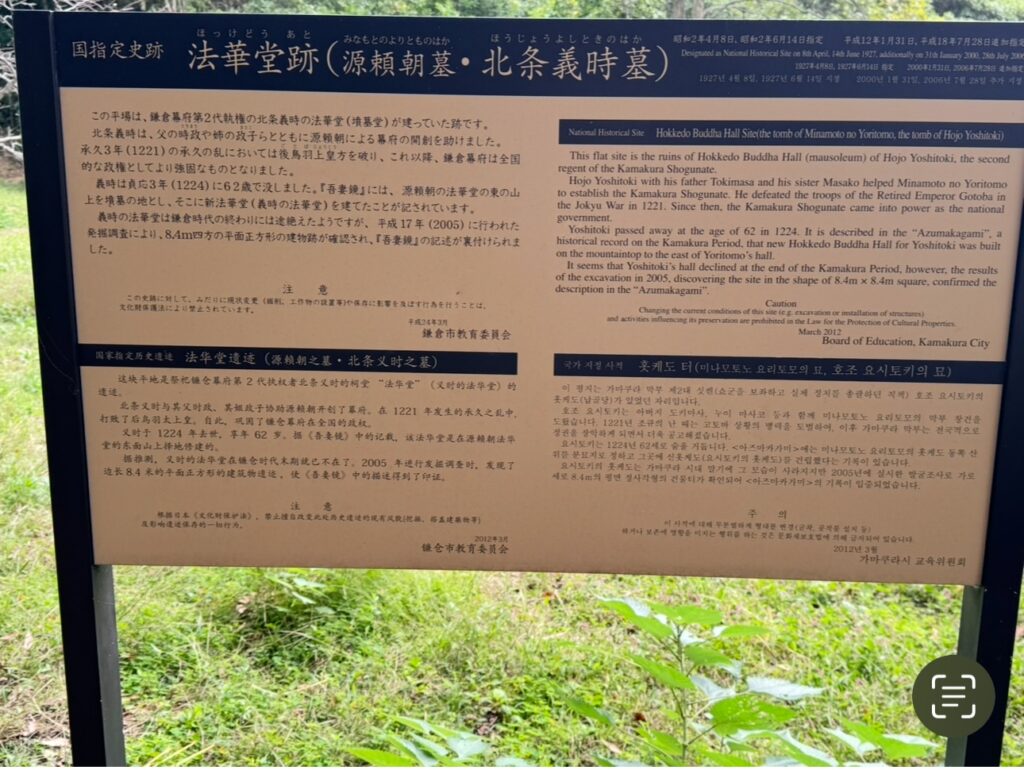

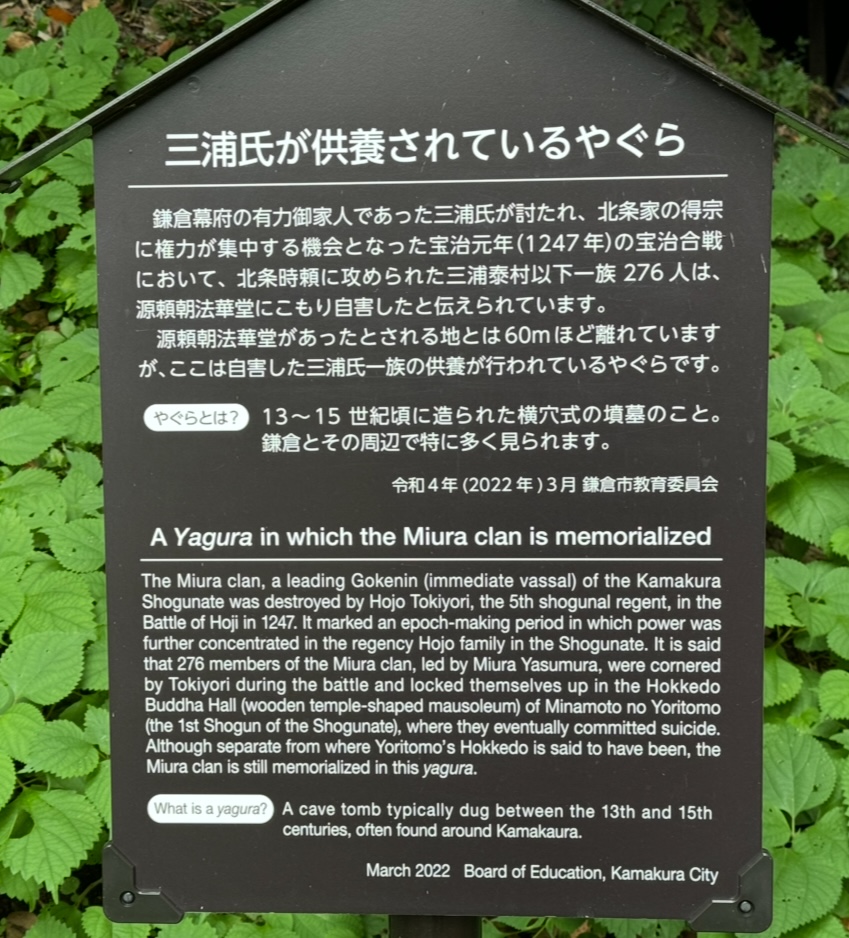

(k 宝治合戦 )(1247)で、三浦泰村一族を滅ぼす。

三浦義村は、北条義時と運命をともにし常に義時の味方となって戦ってきました。三浦と北条は信頼関係で結ばれていました。三浦が泰村の代になった時に、安達の勢力が三浦の勢力を排除したいと考えていました。当時の執権である北条時頼は三浦と良好な関係を維持したいと考えていましたが、安達が三浦泰村を攻めた時に執権反対派も三浦邸に集結したので、やむなく北条時頼は三浦を攻めました。三浦は、上の写真の地(法華堂跡)に集結し、自害したのです。

裁判制度の整備

引付を設置(1249):所領裁判の迅速化のため、引付衆が専門に審議

朝廷内部の干渉

後嵯峨天皇の院政下に院評定衆設置

特色:北条氏独裁の傾向:執権辞退後も政務を主導し、得宗専制が芽生える

日本史探究・定期試験・大学受験に役立つ鎌倉歴史散歩

(5)武士の生活と産業の発達

鎌倉時代の武士の鍛錬には、「騎射三物」(犬追物・笠懸・ 流鏑馬 )、巻狩があります。私が住んでいる近くでも、11月頃に、流鏑馬が行われます。当時の技術の高さを知ることができます。両手を離して馬に乗り、矢を射ることはとても難しいのです。平安時代のアテルイ軍などは、その技術で朝廷軍に対抗していました。

※(a )〜は、定期試験・大学入試に必要な基本歴史用語です。

2 中世に生きる人々

⑴ 中世社会の身分

地頭・荘官として所領の経営、荘園の管理

(a 館 )(堀ノ内・土居):武士の住居で、所領支配の拠点

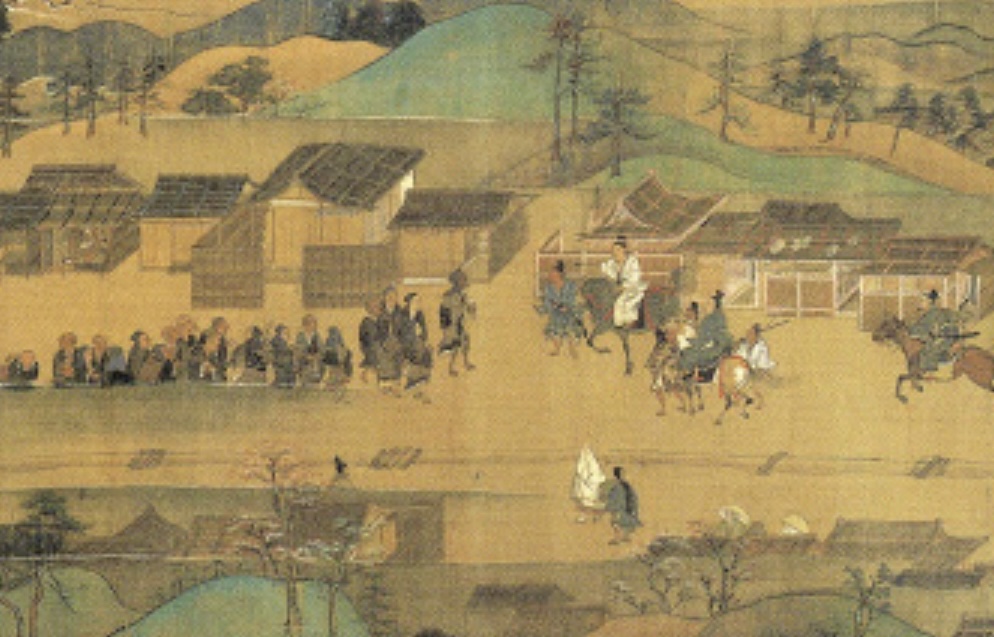

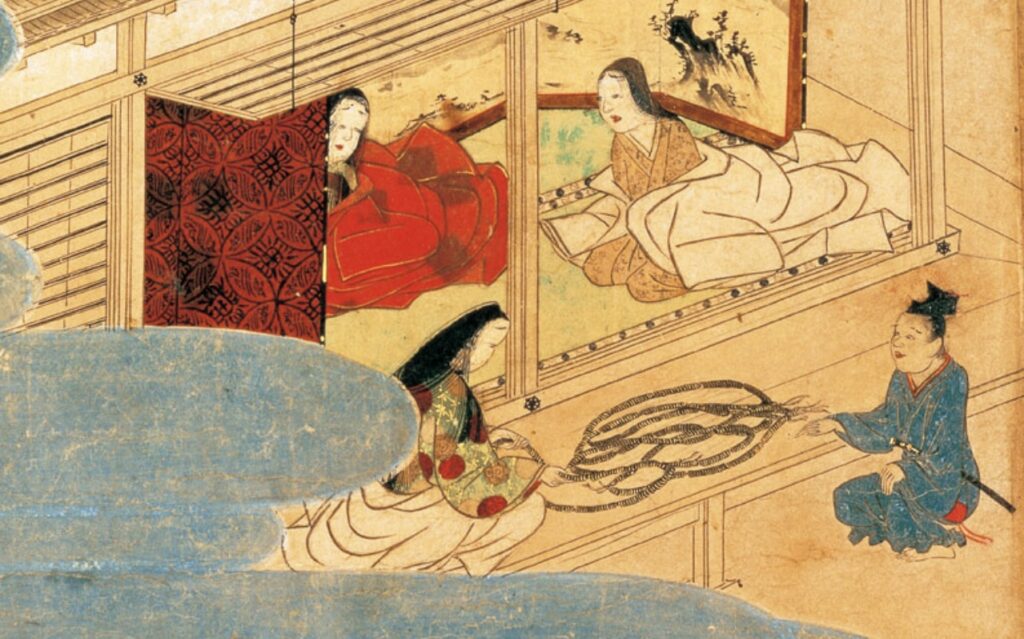

「一遍上人絵伝」に描写

厩・馬場・矢倉・周囲に堀や溝、塀

佃・門田・正作

武士の直営地で、年貢・公事免除

下人や農民が耕作

武芸の習練:戦時の備え

「騎射三物」(犬追物・笠懸・(b 流鏑馬) )、巻狩

「男衾三郎絵巻」に描写

道徳:「兵の道」「弓馬の道」「武家のならい」(武士道の起源)

惣領制:幕府の政治・軍事的体制の基盤

(c 惣領 ):宗家の長として血縁的関係にある

(d 庶子 )を統括

役割:一門(一家)を統率・指揮

御家人役(奉公)や荘園管理を(d 庶子 )に割り当てる

相続は分割相続が原則

女性の地位:比較的高い(御成敗式目に規定)

御家人・地頭になる例もあり

財産を相続/鎌倉時代後期に一期分(本人一代限りで財産を相続)

嫁入婚

地頭の荘園侵略

承久の乱後、地頭の年貢未進などの紛争拡大

荘園・公領の領主は地頭の抑制を幕府に提訴するが、効果なし

領主による紛争解決手段

(e 地頭請負 ):地頭に荘園管理を一人し、年貢納入を請け負わせる

(f 下地中分 ): 現地を地頭分と領主分に分け、相互不干渉を約束

幕府裁許による場合と当事者間の話し合いで解決(和与)による場合があった

諸産業の発達

⑴ 農業生産の発展

農業技術の進歩による生産力上昇

(a 二毛作 ):表作に米、裏作に麦など。畿内・西日本に普及

刈敷・草木灰・厩肥を肥料として使用

牛馬耕(犂や馬鍬を使用)

大唐米(赤米・唐法師):多収穫米の導入

原料作物の栽培:楮(紙)・藍(染料)・(b 荏胡麻 )(灯油)

手工業者の活躍:鍛冶・鋳物師・紺屋/農村内・諸国を遍歴

⑵ 農民の自立:生産力の上昇(畿内と周辺地域)

階層変化:下人・所従は作人に、作人は名主になるものもいた

荘園領主や地頭に対する抵抗

百姓申状(書面で領主に訴える)・紀伊国(c 阿氐河荘 )民の訴状

⑶ 商業の発展

農業生産が増大し、商業経済が発展

定期市

一定日(市日)に開かれる市/三斎市

荘園・公領の中心地、寺社の門前、交通の要地で開設

年貢米・特産品な織物・工芸品(行商人が持参)を売買

(d 見世棚 )常設の小売店で、都市(京都・奈良・鎌倉)に設営

備前国の福岡市「一遍上人絵伝」に描写

⑷ 座の結成と展開

⑸ 貨幣経済

宋銭の利用

代銭納(銭納):年貢米を市で銭に交換し、荘園領主に納入

(e 借上 ):庶民(凡下)が営む金融業者(高利貸):「山王霊験記絵巻」に描写

頼母子(たのもし)・無尽(むじん)・民間の相互金融:頼母子は、米や銭を持ち寄って、お互いに無利息・無担保で融通しあう組織。無尽は、一定数の議員が毎月定額の掛け金を持ち寄り、順番に借りられるようにした方法。

遠隔地取引

問丸が港津に居住し、荘園年貢や商品の中継・運送・委託販売を行う

(f 為替 )(替銭):金銭輸送を手形(割符)で代用

日本史探究・定期試験・大学受験に役立つ鎌倉歴史散歩

(6)蒙古襲来と幕府の衰退

元の攻撃を防ぐために築かれた元寇防塁(福岡市西区生の松原)

モンゴル帝国は、アジアから〜東ヨーロッパまで支配しました。その後、分裂して中国地域を支配したのが元です。元は、東アジアを支配しようと考え、日本に国書を送って元の支配に下るように要求してきました。しかし、当時の執権である北条時宗はこれを拒否し、元の使者を処刑しました。鎌倉幕府のやり方に激怒したフビライは、1274年に文永の役、1281年に弘安の役と2度み渡り日本に攻めてきましたが、御家人の働き、土塁などの防御、暴風雨などの影響で撤退していきました。3度目も計画されましたが、中国民衆の反乱やベトナムの抵抗などで日本への攻撃を断念しました。こうして元の襲来は失敗に終わったのです。

蒙古来襲と幕府の衰退

※(a )〜は、定期試験・大学入試に必要な基本歴史用語です。

⑴ モンゴル帝国と元

チンギス=ハン(成吉思汗)・13世紀初め、モンゴル帝国を建設(13世紀後半に元及び3ハン国に分立)

フビライ=ハン(忽必烈汗)

1258年:高麗を征服(三別抄の抵抗を1273年に鎮圧)

1268年:日本に朝貢要求

1271年:国号を元に改称、都は大都(北京)

⑵ 蒙古襲来(元寇)

北条時宗(8代将軍)

元の朝貢要求を無視

異国警固番役の設置(1271):九州に所領を持つ御家人を任命

(a 文永 )の役

元・高麗軍(約3万人)が壱岐・対馬を攻撃し、博多湾に上陸

元軍の集団戦法や火器「てつはう」に日本軍は苦戦

結果:元軍撤退(暴風雨?)

再来への準備

異国警固番役を強化(1275)・長門警固番役を設備

(b 石塁 )を博多湾沿岸に構築(1276)

元が南朝を滅ぼす(1279)

(c 弘安 )の役

東路軍(モンゴル帝国・高麗人・約4万人)・江南軍(南宋人中心、約10万人)

結果:暴風雨により元軍撤退

征服失敗の原因

九州地方の武士の奮戦

高麗・南宋の人々の抵抗、指揮系統の混乱

蒙古襲来の影響

幕府の統治が拡大

「本所一円地」の兵糧米の徴収権と武士(非御家人)の動員権

貴族や寺社の一元的支配地

(d 鎮西探題 )の設置(1239):北条氏一門を任命

恩賞不足による御家人窮乏化が進む

神国思想の高まりが起こる

日本史探究・定期試験・大学受験に役立つ鎌倉歴史散歩(6)蒙古襲来と幕府の衰退

日本史探究・定期試験・大学受験に役立つ鎌倉歴史散歩

(7)得宗の専制

得宗の専制

得宗:北条氏嫡流の当主の呼称/義時が「得宗」と号したことに由来

得宗及び内管領、(a 恩内人 )(得宗の家臣)らが寄合で幕政の重要事項を決定

執権政治(評定会議)の形骸化

専制の萌芽

北条時頼:出家・執権辞職(1256)後も実権を掌握

北条時宗:北条氏の権力が集中し、得宗の地位強大化

得宗専制の確立

北条貞時(9代執権)

得宗の権威絶対化/内管領が幕政主導

(b 霜月騒動 )(1285)平頼綱の讒言で安達泰盛一族滅亡

平頼綱:内管領(御内人の代表)

安達泰盛:有力御家人(貞時の外戚)

平禅門の乱(1293)平頼綱が貞時に滅ぼされる

鎮西探題:北条氏一門を任命

全国の守護の半分以上を北条氏一門が占める

霜月騒動

霜月騒動は、得宗の直属家臣(御内人)である平頼綱と御家人の筆頭である安達秦盛との間で起こった騒乱で、5代執権である北条時頼が得宗(北条氏の本家)の独裁政治を始めた時に起こりました。

御内人の権勢は得宗の権力が大きくなるにつれて強くなっていきました。北条時宗が亡くなり、嫡男・貞時(14才)が9代執権となった時、貞時の乳母の夫である平頼綱が内官僚(得宗の家宰)として御内人の筆頭になりました。北条氏家臣団の筆頭である平頼綱と幕府創立期時代からの有力御家人で御家人の筆頭である安達泰盛の間には対立関係があり時宗の死後、その対立がよりいっそう強まっていきました。

安達泰盛は、北条の縁戚(泰盛の娘が時宗の妻)として権威を保っていました。それが、平頼綱にとって北条氏の独裁政治を行なっていくのに邪魔でした。

平頼綱は、政治の実験を握るために幼い貞時を立てました。平頼綱は、貞時に「安達秦盛の嫡男・宗景が源氏姓を名のり、将軍になろうと陰謀を企てている」と吹き込みました。その時、貞時は15才でした。平頼綱は、政治経験が浅く思慮も浅い義貞の承諾をとりつけ、弘安8年(1285)11月17日軍を安達一族に向けました。

安達一族は頼綱軍を迎え撃ち乱戦となりました。しかし、安達一族は敗退し、安達秦盛、宗景は殺され、幕府創立期時代からの有力御家人の安達一族は滅亡しました。そして平頼綱は安達氏と関係のある御家人約500人を徹底的に殺害しました。

この騒動は霜月(11月)に起こったので霜月騒動と言われています。

その後、御家人の政治勢力は完全に押さえられ、権力を握った平頼綱は一族や与党を重用して専制政治を行いました。しかし成長した貞時により正応6年(1293)4月22日、平頼綱、次男・資宗を滅ぼされ、長男・宗綱を佐渡に配流されのです。(平禅門の乱)

日本史探究・定期試験・大学受験に役立つ鎌倉歴史散歩

(8)鎌倉文化

杉本寺は、鎌倉最古の天台宗の寺で、天平6年(734年)に光明皇后の発願で創建された。

鎌倉文化(12世紀末〜14世紀初め)

特色:伝統文化の革新・武家政権が登場し、貴族が危機意識をもったことが背景

武家文化の基盤形成・公家文化を摂取

留学僧・渡来僧による宋・元文化の伝来

仏教 鎌倉仏教

新仏教 特色:武士・庶民も対象

易行・選択・専修(行い易い教え方を選び、専心して納める)

浄土教系:他力、念仏

(a 浄土 )宗

法然:本山は知恩院/著書は「選択本願念仏集」

専修念仏

(b 浄土真 )宗(一向宗)

親鸞:本山は本願寺/著作は「教行信証」

悪人正機説(唯円「歎異炒」

(c 時 )宗 一遍:本山は清浄光寺/

「一遍上人語録」(門弟が編集)

踊念仏と賦算/時衆(遊行した人々)

法華信仰

日蓮宗:

日蓮:本山は久遠寺/書書は「立正安国論」(北条時頼に提出)

(d 題目 )(南無妙法蓮華経)法華経至上主義/他宗排撃

四箇格言「真言亡国・念仏無間・禅天魔・律国賊」

禅宗系:自力、座禅

(e 臨済 )宗

栄西:本山は建仁寺

/著書は「興禅護国論」

公案問答(師からの課題を解決)

/幕府首脳の帰依

「喫茶養生記」を源実朝に献上

渡来僧

蘭渓道隆(南宋):北条時頼の帰依/建長寺開山

無学祖元(南宋):北条時宗の招き/円覚寺開山

(f 曹洞宗 )宗

道元:大本山は永平寺/著作は「正法眼蔵」

只管打坐:ひたすら坐禅(懐奘「正法眼蔵随聞記」

入宋 権力・世俗と隔絶

旧仏教 南都・北嶺の諸宗派・寺院の革新の動き

背景:神仏教の刺激/破壊的な新仏教への批判

法相宗:貞慶(解脱):中心寺院は笠置寺

「興福寺奏状」で法然の専修念仏を批判

華厳宗

明恵(高弁):中心寺院は高山寺

「摧邪輪」で法然の専修念仏を批判

律宗

叡尊(思円):西大寺再興

忍性(良観):北山十八間戸(ハンセン病)などの患者救済施設

和歌:勅撰集…「新古今和歌集」

撰者:藤原定家・藤原家隆らが後鳥羽上皇の命で撰集

特徴:新古今和調、情趣・技巧的、本歌取り

歌人:定家・家隆・西行・慈円など

家集…「山家集」西行の歌集

「(g 金塊和歌集 )」…源実朝の歌集/万葉調の歌を含む

軍記物語

「平家物語」(信濃前司行長?) 琵琶法師の「平曲」で民間普及

史書 「(h 愚管抄 )」(慈円)

道理・末法思想による

歴史観で記述:武家政権出現の必要性を解き、後鳥羽上皇の討幕計画を諫止

「水鏡」(中山忠親?)

「(i 吾妻鏡 )」鎌倉幕府の記録

「元亨釈書」(虎関師練)」:日本仏教史

有職故実:「禁秘抄」(順天天皇)

古典研究:「万葉集注釈」(仙覚)、「釈日本記」(卜部兼方)

書庫(j 金沢文庫 ):北条実時が武蔵国金沢に開設/後に称名寺が経営

神道:山王(日吉)神道(天台宗派)・両部神道(真言宗系)

(k 伊勢 )神道(度合神道)

「渡会家行」(伊勢外宮の神職)の形成/著書は「類聚神祇本源」

「神本仏迹説」(反本地垂迹説)

美術

傾向:動的で力強い、伝統の見直し、宋代美術の影響

契機:京都の復興、鎌倉の建設

1180年の南都焼討ちで焼失した東大寺の復興

(l 重源 ) 観進上人として復興に尽力

陳和卿(宋の工人)の協力

建築:(m 大仏 )様(天竺様):東大寺南大門

(n 唐様 )様(唐様):円覚寺舎利殿

和洋 : 蓮華王院本堂(三十三間堂)、石山寺多宝塔

折衷様(新和様):観心寺金堂

作者:奈良仏師 康慶・運慶らを「慶派」と呼ぶ

特徴:写実的・剛健・人間味

作品:慶派:東大寺南大門金剛力士像 阿形・吽形(運慶・快慶ら)

東大寺増形八幡神像(快慶)

東大寺重源上人像

興福寺無著像・世親像(運慶ら)

興福寺天灯鬼像・龍灯鬼像(康弁ら)

六波羅蜜寺空也上人像(康勝)

蓮華王院本堂千手観音像(湛慶)

明月院上杉重房像

高徳院阿弥陀如来像

絵画:絵巻物

縁起:「北野天神縁起絵巻」

「石山寺縁起絵巻」

「春日権現験記」(高階隆兼)

「粉河寺縁起絵巻」「山王霊験記絵巻」

伝記:「法然上人絵伝」

「一遍上人絵伝」(円伊)

「鑑真和上東征絵伝」

合戦:「後三年合戦絵巻」「平治物語絵巻」

「蒙古襲来絵巻」肥後国竹崎季長の武功

仏教:「地獄草子」「餓鬼草子」

武家:「男衾三郎絵巻」

似絵:大和絵の肖像画/藤原隆信・信実により確立

伝源頼朝・平重盛像(伝隆信)、後鳥羽上皇像(信実)

伝源頼朝像

平重盛

後鳥羽天皇(上皇)

(o 頂相 ):禅宗の師僧の肖像で、師から弟子に与えられる

その他

書道:青蓮院流(和洋「世尊寺流」+宋・元の書風) 尊円入道親王「鷹巣帖」

工芸:甲冑: 明珍

刀剣:京都の藤四郎吉光・鎌倉の[岡崎]正宗・備前の[長船]長光

陶器:瀬戸焼(尾張):加藤景正?

備前焼・越前焼・常滑焼

「保元物語」「平治者語」「源平盛衰記」

説話文学

「宇治拾遺物語」

「十訓抄」

「古今著聞集」

「沙石集」

随筆

「方丈記」

「東関紀行」(源親行?)

「十六夜日記」(阿弥陀仏)

歴史用語確認・鎌倉時代