最初に法隆寺を訪れたのは、中学の修学旅行の時でした。その時は、歴史的価値というよりは、楽しい旅行で「古い建物だな」っていうイメージでした。次に訪れたのは、30代のころでした。友人が奈良に転勤となり、奈良を訪れて、その時に明日香地方と法隆寺などを巡りました。

今回は、日本史探究の授業で、飛鳥時代の単元にさしかかったので、もう一度法隆寺に行って実体験を授業に生かそうと思って行ってみました。

法隆寺は、607年頃に聖徳太子(厩戸王)が建立し、釈迦三尊像、夢殿、五重塔、半跏思惟像などが有名です。

歴史の教科書には、聖徳太子ではなく、厩戸王(聖徳太子)となっていますね。聖徳太子が存命な時の名前を使っています。厩戸王は実際には存在しないという説までありますが、存在している方が歴史を学上で想像力が働きますよね。

聖徳太子は、明日香にある橘寺で誕生したと伝わります。飛鳥寺に立ち寄ってから馬で法隆寺方面に行き政治をしたと聞いたことがあります。その相手、蘇我馬子と協力して政治を行い、十七条憲法、冠位十二階、遣隋使の派遣など日本史で有名な政治を行なっていきました。

飛鳥(斑鳩)にある釈迦三尊像は聖徳太子が亡くなった時に、飛鳥時代を代表する彫刻家、鞍作鳥に作っらせたと伝わっています。少し面長で、こちらは大陸の影響を受けていると伝わります。

釈迦三尊像

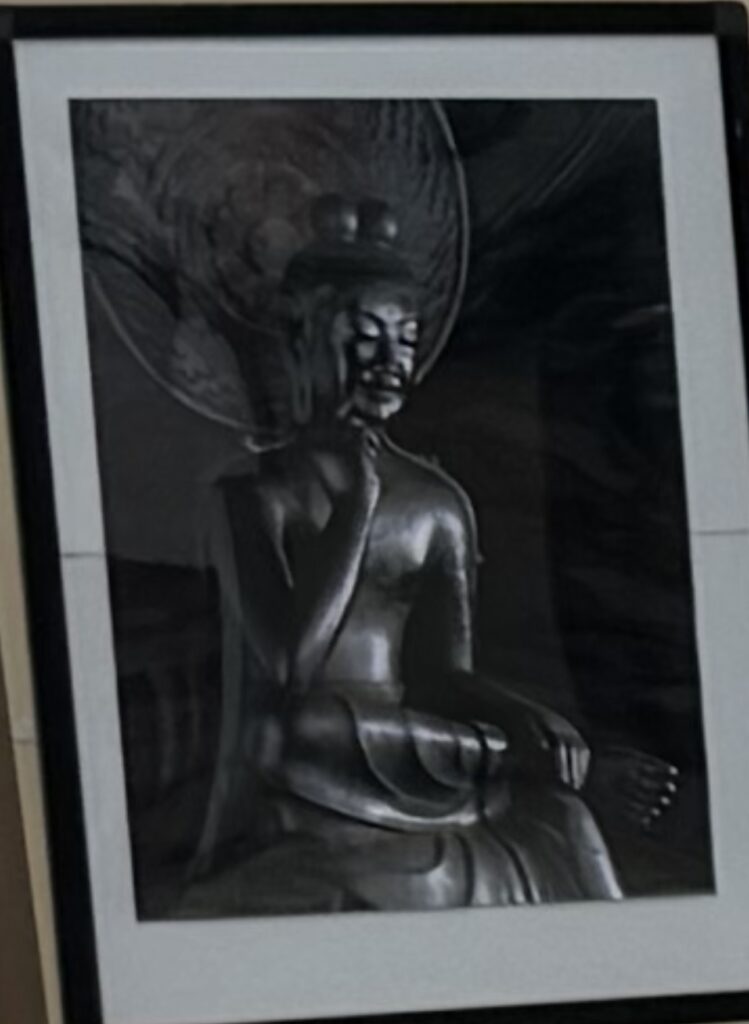

中宮寺の半跏思惟像は、見ることができました。凛とした強さの中に人々を包み込む優しさを感じました。感じ方は人それぞれですが、一度、拝顔してみると心が澄み渡る気持ちになると思います。

有名なことですが、法隆寺の五重塔は約1400年前に建立されて、諸説ありますが、現存する世界最古の木造建築として有名です。心柱の仕組みが地震に強い構造を作り出していることは有名ですよね。先人の知恵とそれを実現させる技術力にはいつも感動させられます。

残念ながら、夢殿の救世観音像は開催時期ではなく見ることができませんでした。

いにしえに想いを馳せ、この道を遥か1400年前に聖徳太子をはじめ、蘇我氏、推古天皇らが歩いていたと思うと歴史の不思議さを感じざるを得ませんね。