鎌倉時代の武士の鍛錬には、「騎射三物」(犬追物・笠懸・ 流鏑馬 )、巻狩があります。私が住んでいる近くでも、11月頃に、流鏑馬が行われます。当時の技術の高さを知ることができます。両手を離して馬に乗り、矢を射ることはとても難しいのです。平安時代のアテルイ軍などは、その技術で朝廷軍に対抗していました。

※(a )〜は、定期試験・大学入試に必要な基本歴史用語です。

2 中世に生きる人々

⑴ 中世社会の身分

地頭・荘官として所領の経営、荘園の管理

(a 館 )(堀ノ内・土居):武士の住居で、所領支配の拠点

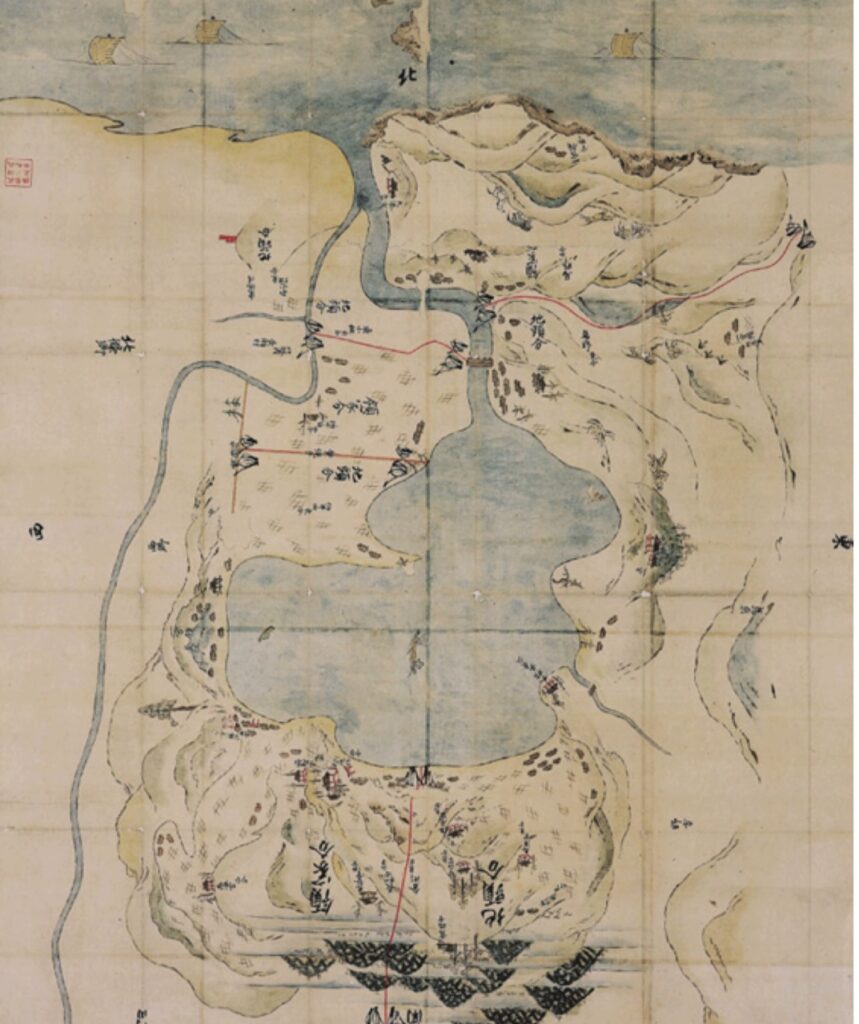

「一遍上人絵伝」に描写

厩・馬場・矢倉・周囲に堀や溝、塀

佃・門田・正作

武士の直営地で、年貢・公事免除

下人や農民が耕作

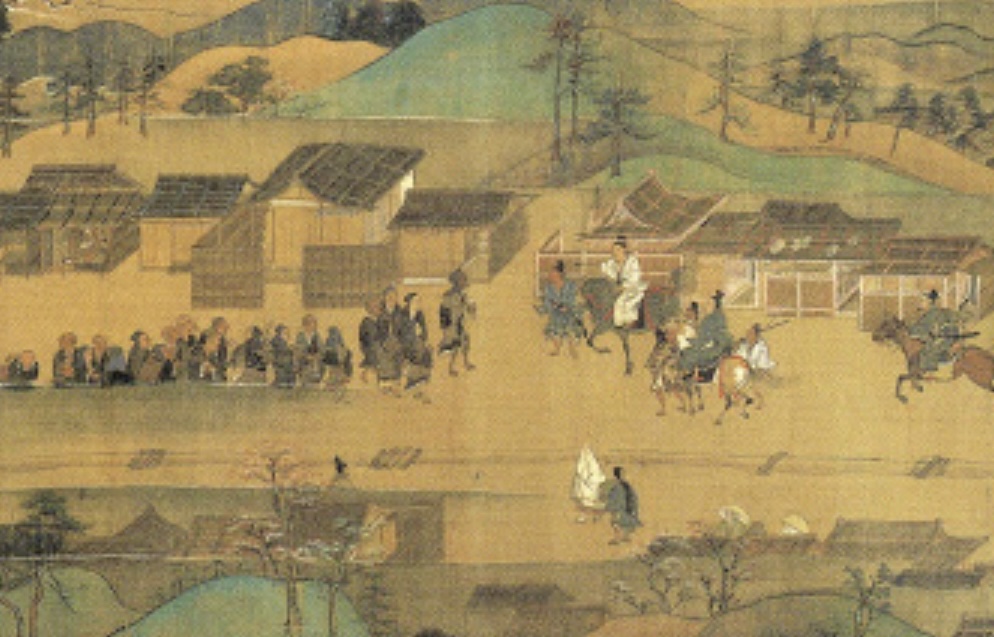

武芸の習練:戦時の備え

「騎射三物」(犬追物・笠懸・(b 流鏑馬) )、巻狩

「男衾三郎絵巻」に描写

道徳:「兵の道」「弓馬の道」「武家のならい」(武士道の起源)

惣領制:幕府の政治・軍事的体制の基盤

(c 惣領 ):宗家の長として血縁的関係にある

(d 庶子 )を統括

役割:一門(一家)を統率・指揮

御家人役(奉公)や荘園管理を(d 庶子 )に割り当てる

相続は分割相続が原則

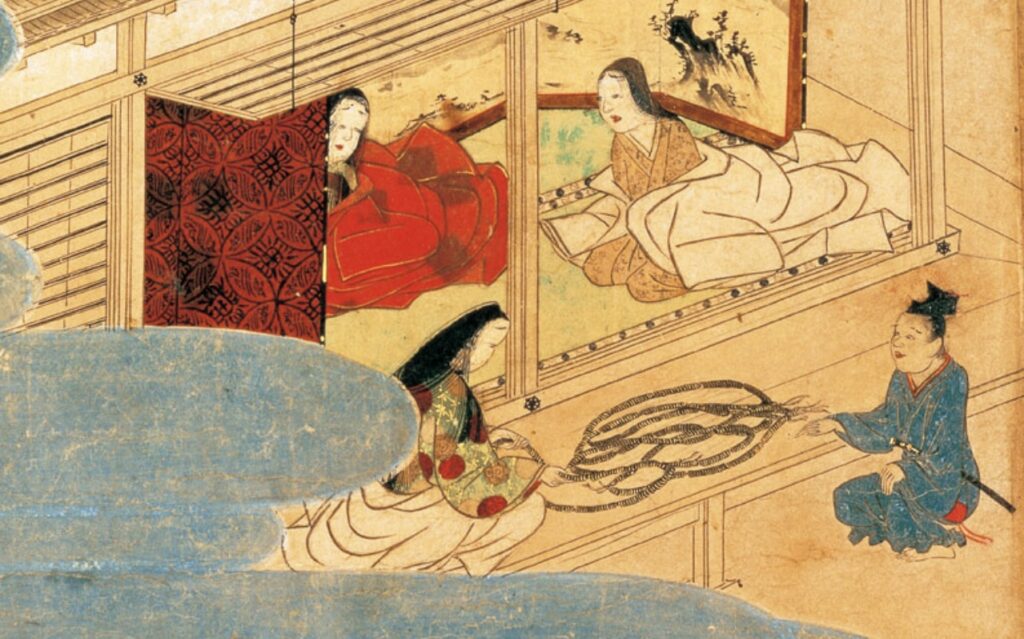

女性の地位:比較的高い(御成敗式目に規定)

御家人・地頭になる例もあり

財産を相続/鎌倉時代後期に一期分(本人一代限りで財産を相続)

嫁入婚

地頭の荘園侵略

承久の乱後、地頭の年貢未進などの紛争拡大

荘園・公領の領主は地頭の抑制を幕府に提訴するが、効果なし

領主による紛争解決手段

(e 地頭請負 ):地頭に荘園管理を一人し、年貢納入を請け負わせる

(f 下地中分 ): 現地を地頭分と領主分に分け、相互不干渉を約束

幕府裁許による場合と当事者間の話し合いで解決(和与)による場合があった

諸産業の発達

⑴ 農業生産の発展

農業技術の進歩による生産力上昇

(a 二毛作 ):表作に米、裏作に麦など。畿内・西日本に普及

刈敷・草木灰・厩肥を肥料として使用

牛馬耕(犂や馬鍬を使用)

大唐米(赤米・唐法師):多収穫米の導入

原料作物の栽培:楮(紙)・藍(染料)・(b 荏胡麻 )(灯油)

手工業者の活躍:鍛冶・鋳物師・紺屋/農村内・諸国を遍歴

⑵ 農民の自立:生産力の上昇(畿内と周辺地域)

階層変化:下人・所従は作人に、作人は名主になるものもいた

荘園領主や地頭に対する抵抗

百姓申状(書面で領主に訴える)・紀伊国(c 阿氐河荘 )民の訴状

⑶ 商業の発展

農業生産が増大し、商業経済が発展

定期市

一定日(市日)に開かれる市/三斎市

荘園・公領の中心地、寺社の門前、交通の要地で開設

年貢米・特産品な織物・工芸品(行商人が持参)を売買

(d 見世棚 )常設の小売店で、都市(京都・奈良・鎌倉)に設営

備前国の福岡市「一遍上人絵伝」に描写

⑷ 座の結成と展開

⑸ 貨幣経済

宋銭の利用

代銭納(銭納):年貢米を市で銭に交換し、荘園領主に納入

(e 借上 ):庶民(凡下)が営む金融業者(高利貸):「山王霊験記絵巻」に描写

頼母子(たのもし)・無尽(むじん)・民間の相互金融:頼母子は、米や銭を持ち寄って、お互いに無利息・無担保で融通しあう組織。無尽は、一定数の議員が毎月定額の掛け金を持ち寄り、順番に借りられるようにした方法。

遠隔地取引

問丸が港津に居住し、荘園年貢や商品の中継・運送・委託販売を行う

(f 為替 )(替銭):金銭輸送を手形(割符)で代用