執権政治

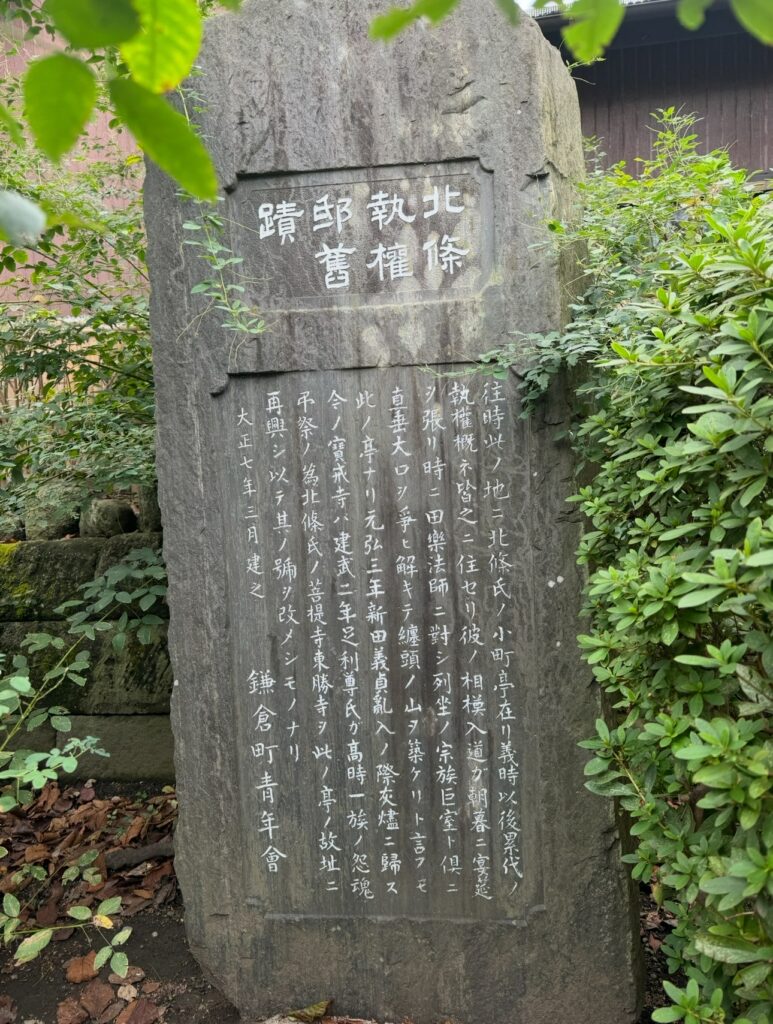

源氏が三代で滅んだ後は、北条氏が執権の地位を独占して政治を行いました。初代の執権は北条義時・政子の父である北条時政です。北条氏は、和田氏、三浦氏などの有力御家人を滅ぼし、義時の時に起こった承久の乱に勝ち執権の地位を徐々に確立し代々受け継がれていきました。

三代執権北条泰時の時には、御成敗式目を制定し、五代目の時頼の時に引付衆をおきました。このころに、執権の地位が確立しました。

※(a )〜は、定期試験・大学入試に必要な基本歴史用語です。

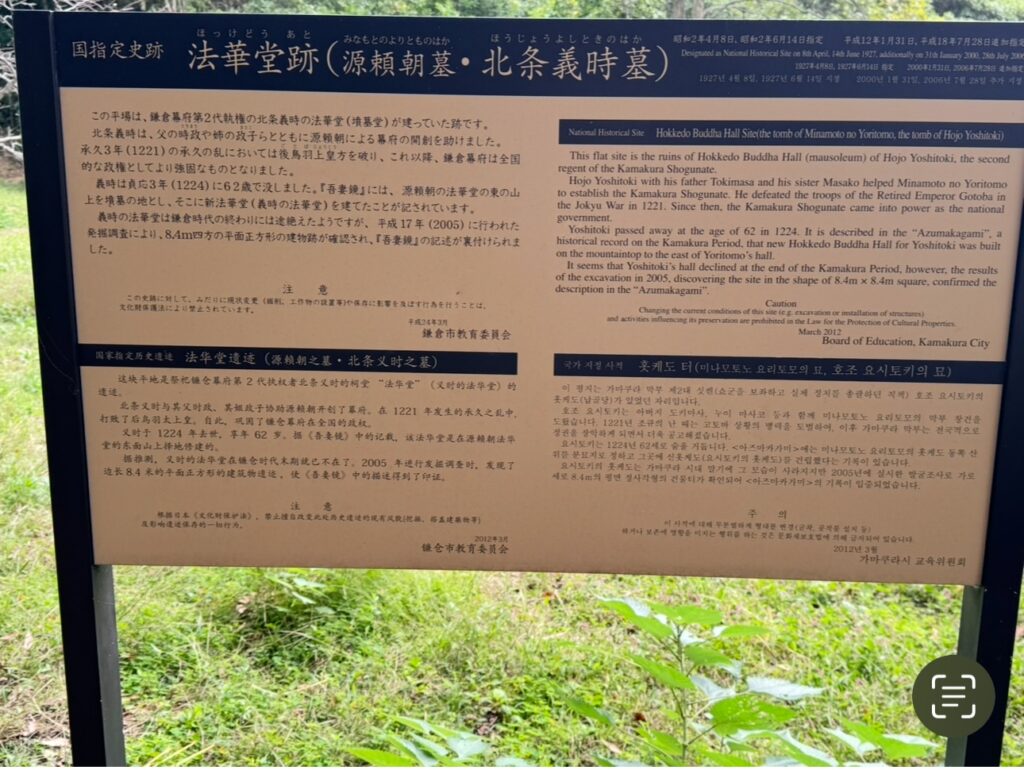

北条義時(2代執権)

大田文の作成(1223):諸国の守護を通じた一国内の荘園・公領の土地調査

北条泰時(3代執権)

合議制の確立

(h 連署 )を設置(1225) 執権の補佐/初代は北条時房

(i 評定衆 )を設置(1225)

重要政務の評議決定・訴訟の裁決

有力御家人や政務練達者を任命 当初11名

( j 御成敗式目 )(貞永式目)を制定 51ヵ条 公平な裁判の基準

制定:1232年

背景:御家人間や御家人と荘官・荘園領主との紛争増加

根拠:道理(武士社会の慣習・道徳)、先例(頼朝以来の慣例)

内容:守護・地頭の任務と権限、幕府の裁判手続き、所領の権利

適用:幕府の勢力範囲内/公家法・本所法との併存

幕府勢力の伸長に伴い影響拡大

意義:武家法の根本法典となり、室町幕府の法令や分国法に影響

追加:以後は必要に応じて式目追加として発布

得宗権力の確立

得宗とは、北条氏の後継の血筋のことです。つまり、北条氏のトップで鎌倉幕府のトップです。こちらは、北条氏の血のつながりです。執権は鎌倉時代の役職の名前で将軍を補佐する仕事をしています。鎌倉時代の将軍は、名目的なものなので、政治の権力は北条氏が握っていました。

鎌倉幕府が滅んだ後、得宗であった北条高時の遺児北条時行が諏訪頼重に育てられ、中先代の乱を起こしました。北条時行は一時鎌倉を奪回しましたが、得宗という名があったからこそ、鎌倉幕府再興を願う人々が北条時行に期待しの彼の元に集結したのです。

北条時頼(5代執権)

北条氏の地位確立・御家人保護に努力・反対勢力の排除

前将軍藤原頼経を京都に送還し、藤原頼嗣(5代将軍)を廃位

宗尊親王(後嵯峨天皇の皇子)を擁立(皇族将軍)

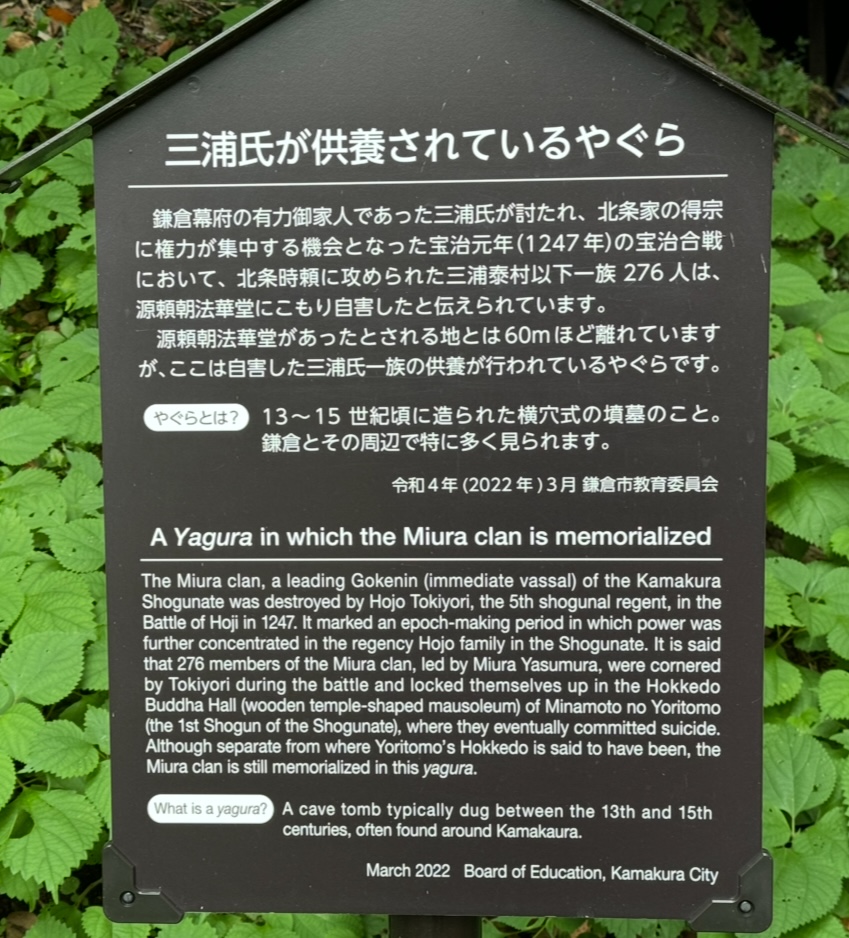

(k 宝治合戦 )(1247)で、三浦泰村一族を滅ぼす。

三浦義村は、北条義時と運命をともにし常に義時の味方となって戦ってきました。三浦と北条は信頼関係で結ばれていました。三浦が泰村の代になった時に、安達の勢力が三浦の勢力を排除したいと考えていました。当時の執権である北条時頼は三浦と良好な関係を維持したいと考えていましたが、安達が三浦泰村を攻めた時に執権反対派も三浦邸に集結したので、やむなく北条時頼は三浦を攻めました。三浦は、上の写真の地(法華堂跡)に集結し、自害したのです。

裁判制度の整備

引付を設置(1249):所領裁判の迅速化のため、引付衆が専門に審議

朝廷内部の干渉

後嵯峨天皇の院政下に院評定衆設置

特色:北条氏独裁の傾向:執権辞退後も政務を主導し、得宗専制が芽生える